La macchina fa arte: fuori gli autori, dentro il pubblico

Cosa succede quando le macchine producono arte? Gli artisti diventano ingegneri? L’artista si ritira apparentemente dall’atto creativo: per cui quali sono le conseguenze per l’originalità e l’unicità dell’opera d’arte? Che cos’è allora l’opera d’arte: la macchina, il prodotto o l’atto di produrlo? Ad iniziare dalle macchine trafilatrici di Jean Tinguely (1925-91), verso gli anni Cinquanta del sec. XX, per continuare ad oggi, le macchine che fanno arte hanno un punto in comune: esse producono arte da sole. Macchine di artisti come Angela Bulloch (n. 1966), Olafur Eliasson (n. 1967), Damien Hirst (n. 1965), Rebecca Horn (n. 1944), Jon Kessler (n. 1957), Tim Lewis (n. 1961), l’austriaca Lia (pioniera dal 1995 della Software Art), Miltos Manetas (n. 1964), Steven Pippin (n. 1960), Cornelia Sollfrank (n. 1960), Antoine Zgraggen (n. 1953) e Andreas Zybach (n. 1975) trasformano spazi d’arte in spazi di produzione.

Cosa succede quando le macchine producono arte? Gli artisti diventano ingegneri? L’artista si ritira apparentemente dall’atto creativo: per cui quali sono le conseguenze per l’originalità e l’unicità dell’opera d’arte? Che cos’è allora l’opera d’arte: la macchina, il prodotto o l’atto di produrlo? Ad iniziare dalle macchine trafilatrici di Jean Tinguely (1925-91), verso gli anni Cinquanta del sec. XX, per continuare ad oggi, le macchine che fanno arte hanno un punto in comune: esse producono arte da sole. Macchine di artisti come Angela Bulloch (n. 1966), Olafur Eliasson (n. 1967), Damien Hirst (n. 1965), Rebecca Horn (n. 1944), Jon Kessler (n. 1957), Tim Lewis (n. 1961), l’austriaca Lia (pioniera dal 1995 della Software Art), Miltos Manetas (n. 1964), Steven Pippin (n. 1960), Cornelia Sollfrank (n. 1960), Antoine Zgraggen (n. 1953) e Andreas Zybach (n. 1975) trasformano spazi d’arte in spazi di produzione.

La fiducia umana nell’attività delle macchine – basi della rivoluzione industriale e della prosperità ‘occidentale’ – è fondamentalmente estranea a come gli artisti vedono se stessi, in genere riluttanti a utilizzare le macchine per produrre arte. La macchina come opera d’arte, che a sua volta produce opere d’arte, equivale ad abbandonare l’autonomia dell’artista e quindi affidare la responsabilità della creazione ad un’apparecchiatura indipendente. Si solleva così una questione che è di estrema attualità, considerando i confini continuamente mutevoli tra l’individuo e tecnologia.

Se ipotizziamo che gli artisti e non le macchine siano autori e creatori d’opere d’arte, il divario tra i due non può essere più grande. Dal momento che la macchina è concepita con tali qualità – ad esempio la ripetibilità dei processi produttivi nell’insieme delle conoscenze umane – l’arte le si contrappone per la sua unicità. Appaiata a quest’ultima è l’idea del singolo artista come genio creativo. Trasformare una macchina in un’opera d’arte e renderla responsabile dello sviluppo di altre opere d’arte è un passo radicale: trasferisce la creatività a un congegno. Queste macchine hanno un’’anima’?

Esse invero sviluppano un potere autonomo e producono un lavoro che esiste per se stesso, senza però poter mai essere perfezionato e finito, in quanto il senso della modificazione non sarebbe altro che un giudizio umano soggettivo. La macchina, e i relativi processi automatizzati, mancano della capacità di decidere e della possibilità di selezionare. I risultati delle opere concepite da una macchina difettano di finalità, ma comunque esprimono una concessione fondamentale al dominio della macchina e una fede essenziale nell’inventiva al di là dell’azione individuale.

È con l’opera di Tinguely che si manifesta in un modo estremamente originale lo sforzo di venire a patti con la macchina come apparato autonomo di creatività. Méta-matic No. 6 – esposto per la prima volta nel 1959 a Parigi, gli porta fama internazionale: trafile a motore con le quali lo spettatore può produrre disegni astratti. La discrepanza tra la materialità di MM6 e la sua funzione di produrre arte può certo essere intesa quale commento ironico sulla fede allora dominante nel progresso tecnologico. Essa riflette inoltre il contesto artistico degli anni Cinquanta: i disegni prodotti dalla macchina corrispondevano stilisticamente ai dipinti tachisti1, e quindi erano una reductio ad absurdum del concetto di astrazione gestuale come espressione immediata di un singolo artista.

L’atto creativo è delegato dall’artista a una macchina. Quest’ultimo processo è diventato pienamente realizzabile solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando è sorta una generazione di giovani artisti che ruppe uno dei tabù più difesi dell’arte europea: l’idea dell’opera originale.

In un allestimento possiamo trovare macchine che hanno già completato la loro produzione prima dell’inizio della stessa, come Proper en Droog [pulito e asciutto] di Michael Beutler. Oppure ulteriori che producono arte per tutta la durata della mostra, ad esempio SCUMAK # 2 (Autosculpture Maker) di Roxy Paine (n. 1966): è una scultura apparentemente organica, derivante da una speciale plastilina che s’irrigidisce dopo essere stata pressata da una macchina2.

Le macchine da disegno Making Beautiful Drawings Machine di Hirst e The Endless Study di Eliasson, entrambe chiedono l’intervento dello spettatore e fondamentalmente pongono in discussione il rapporto tra il visitatore e l’opera d’arte.

Mentre Eliasson parte da un fenomeno fisico, Hirst è interessato alla questione del creatore.

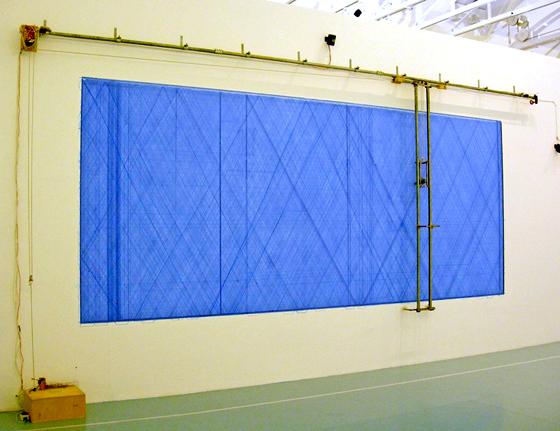

La costruzione del tunnel 0-6,5 PS di Zybach è definita mediante la partecipazione involontaria dello spettatore; in Blue Horizon della Bulloch la macchina inizia solo a disegnare in risposta ad un impulso esterno; le due fotocopiatrici che Pippin combina in Carbon Copier (Anyway) producono soltanto i loro ‘disegni’ in delicate gradazioni di grigio quando l’utente-visitatore preme contemporaneamente entrambi i pulsanti.

La video installazione Desert di Kessler, al contrario, ci mette di fronte a tramonti altrettanto incessantemente come Auto-Dali Prosthetic di Lewis sottoscrive rotoli di carta. Extrusion Machine (Machine Bottle) di Pawel Althamer (n. 1967) produce bottiglie di plastica irriverenti; Der Große Hammer [il grande martello] e Die Zerquetscherin [il frantoio] di Zgraggen aiutano il visitatore ad eliminare oggetti indesiderati; Mobile Trinkglaswerkstatt [laboratorio mobile per bicchieri] di Tue Greenfort (n. 1973) trasforma vuoti a perdere in bicchieri. Le opere di Lia, Manetas, e della Sollfrank invece mettono in gioco la ‘macchina meta-artistica’ del world wide web, la quale, proprio come l’opera di Tinguely, è associata alla speranza di un ulteriore democratizzazione del mondo dell’arte.

Il rapporto tra artista, opera d’arte e spettatore è un tema comune in tutte le predette opere, ma non sempre è il punto di partenza. Inoltre, la macchina che fa arte rende questo possibile per il coinvolgimento del pubblico, indotto non a entrare nell’opera – al pari dell’Op Art – bensì a produrre opere d’arte di massa, che demoliscano chiaramente l’aura della creazione artistica irripetibile. Anche se in alcune opere lo spettatore non è direttamente coinvolto nella produzione, egli intuisce e quindi ha l’opportunità di riflettere su dove inizi l’opera d’arte. L’artista tuttavia, non scomparirà definitivamente dal lavoro. La macchina che produce arte rimane uno strumento, purché resti entro i parametri dell’artista. Solo quando agisce in modo autonomo e reagisce alle situazioni da sé in maniera sufficiente cambia la paternità dell’opera. La creatività della macchina che fa arte, emerge solo quando la sua creazione è incontrollata e lasciata al caso.

La macchina può produrre mancante l’artista, a meno che questi, nascosto dal pubblico, o da casa con una web-cam, usi il telecomando per estrema provocazione.

Note:

1 “tachisme. Termine francese (derivato da tache «macchia») usato nel 1951 e ripreso nel 1954 dal critico francese P. Guéguen per definire, nel campo della pittura non figurativa, la corrente che si contrapponeva all’astrattismo geometrico per una maggiore libertà e immediatezza nella stesura del colore, dato appunto ‘a macchie’. Il termine, già usato nel 1889 da F. Fénéon per definire le tecniche impressioniste, venne a sostituire quello di abstraction lyrique. Rappresentanti del t. si possono considerare C. Bryen, P. Riopelle, G. Mathieu, J. Pollock, S. Framis” (www.treccani.it).

2 Per il suo funzionamento, vedi qui.

- Found footage e unicus agens - 13/09/2017

- Tecnologia e disumanizzazione - 05/05/2017

- Il senso dei ricordi quale Storia - 28/03/2017

Iscriviti al gruppo dei sostenitori per accedere ai contenuti extra

Un commento su “La macchina fa arte: fuori gli autori, dentro il pubblico”